LE CHESNAY (78) : cimetière

par

C’est en raison de sa proximité avec la vieille église Saint-Germain que s’est développé le cimetière du Chesnay. Assez vaste, son évolution dans le temps se dessine à mesure que ses divisions « rajeunissent » en allant vers le fond. Aussi, c’est sur les flancs de l’église que l’on trouvera les

C’est en raison de sa proximité avec la vieille église Saint-Germain que s’est développé le cimetière du Chesnay. Assez vaste, son évolution dans le temps se dessine à mesure que ses divisions « rajeunissent » en allant vers le fond. Aussi, c’est sur les flancs de l’église que l’on trouvera les

sépultures ayant le plus d’intérêt pour nous. Le Chesnay a su conserver un grand nombre de ses tombes anciennes : la plupart sont devenues peu ou plus lisibles, mais elles confèrent une atmosphère fragile et agréable au lieu. En raison de sa proximité avec Versailles, et de sa dimension éminemment bourgeoise, cette commune possède la tombe de plusieurs notabilités ou de familles aristocratiques, certaines étant à l’écart du cimetière dans des enclos privés (c’est le cas des Ney-Murat).

sépultures ayant le plus d’intérêt pour nous. Le Chesnay a su conserver un grand nombre de ses tombes anciennes : la plupart sont devenues peu ou plus lisibles, mais elles confèrent une atmosphère fragile et agréable au lieu. En raison de sa proximité avec Versailles, et de sa dimension éminemment bourgeoise, cette commune possède la tombe de plusieurs notabilités ou de familles aristocratiques, certaines étant à l’écart du cimetière dans des enclos privés (c’est le cas des Ney-Murat).

Curiosités

![]() Peu de choses : pas d’œuvres d’art en particulier. La plus grande curiosité sera donc finalement le grand nombre de sépultures anciennes conservées dans ce cimetière.

Peu de choses : pas d’œuvres d’art en particulier. La plus grande curiosité sera donc finalement le grand nombre de sépultures anciennes conservées dans ce cimetière.

![]() On signalera également la présence d’un imposant mur à enfeux de facture moderne, ayant de faux-airs de pyramide précolombienne.

On signalera également la présence d’un imposant mur à enfeux de facture moderne, ayant de faux-airs de pyramide précolombienne.

![]() En retrait du cimetière, derrière l’église, se trouve l’imposant mausolée des familles Ney-d’Elchingen et Murat (deux branches de ces deux familles fusionnèrent par le mariage du prince Murat avec une Ney d’Elchingen). Seuls quelques individus sont mentionnés sur la tombe : il serait intéressant d’en avoir le relevé exhaustif.

En retrait du cimetière, derrière l’église, se trouve l’imposant mausolée des familles Ney-d’Elchingen et Murat (deux branches de ces deux familles fusionnèrent par le mariage du prince Murat avec une Ney d’Elchingen). Seuls quelques individus sont mentionnés sur la tombe : il serait intéressant d’en avoir le relevé exhaustif.

Célébrités : les incontournables…

… mais aussi

![]() Paul CARUEL de SAINT-MARTIN (1809-1889) : son père, Jean-Baptiste Caruel de Saint-Martin (1757-1847), baron de Favreuse, était d’une ancienne famille de la bourgeoisie normande qui fit fortune dans la manufacture de tabacs sous la Révolution et l’Empire (il repose dans la tombe contiguë). Il était en outre l’oncle du peintre Géricault. Paul voyagea en un premier temps (il était polyglotte) puis fut maire du Chesnay de 1848 à 1869. Il fut élu en 1852 député de la Seine-et-Oise et fit partie de la majorité parlementaire qui participa à l’établissement de l’Empire qu’il soutint constamment. Il repose dans l’une des quatre tombes de famille encore encloses de leur vieille grille. Son épouse repose près de lui : elle mourut dans l’incendie du Bazar de la Charité.

Paul CARUEL de SAINT-MARTIN (1809-1889) : son père, Jean-Baptiste Caruel de Saint-Martin (1757-1847), baron de Favreuse, était d’une ancienne famille de la bourgeoisie normande qui fit fortune dans la manufacture de tabacs sous la Révolution et l’Empire (il repose dans la tombe contiguë). Il était en outre l’oncle du peintre Géricault. Paul voyagea en un premier temps (il était polyglotte) puis fut maire du Chesnay de 1848 à 1869. Il fut élu en 1852 député de la Seine-et-Oise et fit partie de la majorité parlementaire qui participa à l’établissement de l’Empire qu’il soutint constamment. Il repose dans l’une des quatre tombes de famille encore encloses de leur vieille grille. Son épouse repose près de lui : elle mourut dans l’incendie du Bazar de la Charité.

![]() Jean-Louis FORAIN (Louis Henri Forain : 1852-1931) : établit à

Jean-Louis FORAIN (Louis Henri Forain : 1852-1931) : établit à

Paris vers les années 1860, il fut formé par des personnalités artistiques aussi diverses que Jean-Baptiste Carpeaux, André Gill ou Jean-Léon Gérôme. Il commença sa carrière de peintre aux côtés des impressionnistes avec qui il participa à plusieurs expositions entre 1879 et 1886. Il publia ensuite des caricatures dans différents journaux : en 1891 débuta sa collaboration avec Le Figaro, qui dura trente-cinq ans. Découvrant le monde de l’opéra avec ses danseuses et ses abonnés, il en fit un thème de prédilection. Avec le boulangisme, le scandale de Panama, et l’affaire Dreyfus, Forain se détourna de la satire sociale et s’orienta progressivement vers la

Paris vers les années 1860, il fut formé par des personnalités artistiques aussi diverses que Jean-Baptiste Carpeaux, André Gill ou Jean-Léon Gérôme. Il commença sa carrière de peintre aux côtés des impressionnistes avec qui il participa à plusieurs expositions entre 1879 et 1886. Il publia ensuite des caricatures dans différents journaux : en 1891 débuta sa collaboration avec Le Figaro, qui dura trente-cinq ans. Découvrant le monde de l’opéra avec ses danseuses et ses abonnés, il en fit un thème de prédilection. Avec le boulangisme, le scandale de Panama, et l’affaire Dreyfus, Forain se détourna de la satire sociale et s’orienta progressivement vers la

satire politique contre les turpitudes de la Troisième République. Le polémiste se déchaîna dans le Psst...!, journal antisémite qu’il fonda en 1898 avec Caran d’Ache et le soutien actif de Degas et Maurice Barrès. Pendant la Première Guerre mondiale, il exalta le patriotisme

satire politique contre les turpitudes de la Troisième République. Le polémiste se déchaîna dans le Psst...!, journal antisémite qu’il fonda en 1898 avec Caran d’Ache et le soutien actif de Degas et Maurice Barrès. Pendant la Première Guerre mondiale, il exalta le patriotisme

de ses contemporains. Après la guerre, durant l’hiver 1920, Forain participa avec d’autres artistes — dont Adolphe Willette, Francisque Poulbot, ou Maurice Neumont — à la fondation de la République de Montmartre, dont il devint président en 1923 (il le resta jusqu’à sa mort). Il fut élu membre de l’Académie des beaux-arts la même année. Avec lui repose son épouse, la sculptrice Jeanne BOSC (1865-1954), près de l’entrée du cimetière.

de ses contemporains. Après la guerre, durant l’hiver 1920, Forain participa avec d’autres artistes — dont Adolphe Willette, Francisque Poulbot, ou Maurice Neumont — à la fondation de la République de Montmartre, dont il devint président en 1923 (il le resta jusqu’à sa mort). Il fut élu membre de l’Académie des beaux-arts la même année. Avec lui repose son épouse, la sculptrice Jeanne BOSC (1865-1954), près de l’entrée du cimetière.

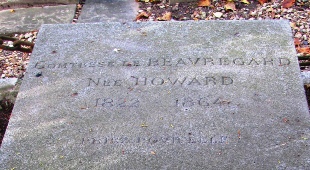

![]() Miss HOWARD (Élizabeth-Anne Haryett : 1822-1865) : elle eut,

Miss HOWARD (Élizabeth-Anne Haryett : 1822-1865) : elle eut,

à l’âge de 19 ans, un enfant du major Martin Mountjoy, officier aux Life Guards, qui ne pouvait pas l’épouser. Elle fit inscrire son enfant comme étant le fils de ses parents, et le présenta toute sa vie comme son frère cadet. Ayant rencontré à Londres le prince Napoléon après son évasion d’Ham, elle en devint éperdument amoureuse et mit sa fortune à sa disposition pendant la campagne électorale qui conduisit au pouvoir le futur Napoléon III. Elle dut ensuite s’effacer de la vie de l’empereur et choisit de se retirer au château de Beauregard, à La Celle-Saint-Cloud. Elle y résida jusqu’à sa mort en 1865, après avoir abjuré sa foi protestante. Son fils est enterré à côté d’elle.

à l’âge de 19 ans, un enfant du major Martin Mountjoy, officier aux Life Guards, qui ne pouvait pas l’épouser. Elle fit inscrire son enfant comme étant le fils de ses parents, et le présenta toute sa vie comme son frère cadet. Ayant rencontré à Londres le prince Napoléon après son évasion d’Ham, elle en devint éperdument amoureuse et mit sa fortune à sa disposition pendant la campagne électorale qui conduisit au pouvoir le futur Napoléon III. Elle dut ensuite s’effacer de la vie de l’empereur et choisit de se retirer au château de Beauregard, à La Celle-Saint-Cloud. Elle y résida jusqu’à sa mort en 1865, après avoir abjuré sa foi protestante. Son fils est enterré à côté d’elle.

Commentaires