cimetière de VAUGIRARD

par

L’actuel cimetière de Vaugirard doit être distingué d’autres nécropoles parisiennes qui portèrent ce nom et qui font que beaucoup d’erreurs circulent sur le net. Il a existé trois cimetières de Vaugirard dans l’histoire :

![]() Le premier était le cimetière paroissial de Vaugirard, à l’époque où cette partie du XVe arrondissement actuel n’était qu’un village détaché de la capitale. Attaché à l’église Saint-Lambert, il se trouvait à l’emplacement du carrefour que forme les actuelles rues de Vaugirard, Saint-Lambert et Desnouettes. Il servit plus de quatre siècles, et fut désaffecté en 1784. Il devint en grande partie l’actuelle place Henri Rollet. Il possédait une annexe (dit « cimetière d’en haut ») d’une superficie d’à peine 200 m² située approximativement entre les actuelles rue de Vaugirard, Cambronne et Blomet, mais cette annexe fut fermée dès 1650.

Le premier était le cimetière paroissial de Vaugirard, à l’époque où cette partie du XVe arrondissement actuel n’était qu’un village détaché de la capitale. Attaché à l’église Saint-Lambert, il se trouvait à l’emplacement du carrefour que forme les actuelles rues de Vaugirard, Saint-Lambert et Desnouettes. Il servit plus de quatre siècles, et fut désaffecté en 1784. Il devint en grande partie l’actuelle place Henri Rollet. Il possédait une annexe (dit « cimetière d’en haut ») d’une superficie d’à peine 200 m² située approximativement entre les actuelles rue de Vaugirard, Cambronne et Blomet, mais cette annexe fut fermée dès 1650.

![]() Le second cimetière de Vaugirard a une histoire beaucoup plus riche : né de l’interdiction faite par le Parlement de procéder à des inhumations dans les églises et dans les petits cimetières paroissiaux intra-muros, il ouvrit ses portes après des agrandissements successifs en 1784. Il s’étalait entre nos actuelles rues de Vaugirard et Lecourbe et fut destiné, à partir de 1791, à accueillir la population de la rive gauche. Déjà plein en 1810, il ne ferma ses portes qu’en 1824 avec l’ouverture du cimetière Montparnasse, dont ce second cimetière de Vaugirard peut être considéré comme l’ancêtre direct. C’est encore dans ce second cimetière que furent inhumés Chappe, Baudelocque, Clairon (pour n’en citer que trois) avant leur transfert dans d’autres nécropoles ; c’est également ici que Victor Hugo situe la scène de l’enterrement qui permit à Valjean d’échapper à Javert dans les Misérables… Un article sera ultérieurement entièrement consacré à cette nécropole aujourd’hui disparue : le boulevard Pasteur, le lycée Buffon et la rue de Staël ont pris sa place !

Le second cimetière de Vaugirard a une histoire beaucoup plus riche : né de l’interdiction faite par le Parlement de procéder à des inhumations dans les églises et dans les petits cimetières paroissiaux intra-muros, il ouvrit ses portes après des agrandissements successifs en 1784. Il s’étalait entre nos actuelles rues de Vaugirard et Lecourbe et fut destiné, à partir de 1791, à accueillir la population de la rive gauche. Déjà plein en 1810, il ne ferma ses portes qu’en 1824 avec l’ouverture du cimetière Montparnasse, dont ce second cimetière de Vaugirard peut être considéré comme l’ancêtre direct. C’est encore dans ce second cimetière que furent inhumés Chappe, Baudelocque, Clairon (pour n’en citer que trois) avant leur transfert dans d’autres nécropoles ; c’est également ici que Victor Hugo situe la scène de l’enterrement qui permit à Valjean d’échapper à Javert dans les Misérables… Un article sera ultérieurement entièrement consacré à cette nécropole aujourd’hui disparue : le boulevard Pasteur, le lycée Buffon et la rue de Staël ont pris sa place !

![]() Le troisième cimetière de Vaugirard est celui qui est présenté

Le troisième cimetière de Vaugirard est celui qui est présenté

dans cette fiche : il ouvrit ses portes au 318 rue Lecourbe en 1787 suite à la fermeture du premier cimetière de Vaugirard (le secon n’étant pas, stricto censu, un cimetière paroissial). Sa date de naissance est intéressante dans la mesure où elle en fait un des plus vieux cimetières de Paris encore en fonction ! Il n’occupait à l’origine qu’une mince bande de terrain qui fut élargie de nombreuses fois pour atteindre sa taille actuelle, modeste, d’un hectare et demi. Après l’annexion de 1860, il fut réservé aux seules inhumations perpétuelles (à l’exception des quelques mois du siège de Paris).

dans cette fiche : il ouvrit ses portes au 318 rue Lecourbe en 1787 suite à la fermeture du premier cimetière de Vaugirard (le secon n’étant pas, stricto censu, un cimetière paroissial). Sa date de naissance est intéressante dans la mesure où elle en fait un des plus vieux cimetières de Paris encore en fonction ! Il n’occupait à l’origine qu’une mince bande de terrain qui fut élargie de nombreuses fois pour atteindre sa taille actuelle, modeste, d’un hectare et demi. Après l’annexion de 1860, il fut réservé aux seules inhumations perpétuelles (à l’exception des quelques mois du siège de Paris).

Aujourd’hui, cette petite nécropole mal connue se visite avec plaisir. Ce cimetière possède une pléiade de célébrités toutes plus oubliées les unes que les autres : cet article a pour but de les présenter un peu mieux.

Curiosités

![]() Le cimetière de Vaugirard à la particularité d’abriter la tranchée gratuite des Invalides depuis 1882. Elle se trouvait à l’origine dans le second cimetière de Vaugirard où elle était séparée par un mur du reste du cimetière. On enterra par la suite les Invalides à Montparnasse, puis à partir de 1874 à Ivry. Comme ce cimetière était loin de l’Hôtel des Invalides pour les vieux compagnons du défunt, on rétablit cette tranchée à Montparnasse, puis en 1882 dans cet actuel cimetière.

Le cimetière de Vaugirard à la particularité d’abriter la tranchée gratuite des Invalides depuis 1882. Elle se trouvait à l’origine dans le second cimetière de Vaugirard où elle était séparée par un mur du reste du cimetière. On enterra par la suite les Invalides à Montparnasse, puis à partir de 1874 à Ivry. Comme ce cimetière était loin de l’Hôtel des Invalides pour les vieux compagnons du défunt, on rétablit cette tranchée à Montparnasse, puis en 1882 dans cet actuel cimetière.

![]() Le cimetière possède un ossuaire contenant les restes des personnes inhumées dans l’église Saint-Lambert, qui furent transférés lors de la destruction de l’édifice en 1854. La dalle qui les recouvre indique « Sous cette pierre ont été religieusement déposés les restes des fidèles qui avaient été inhumés dans l’ancienne église de Saint-Lambert, bâtie en 1342, démolie en 1854 pour cause d’utilité publique et remplacée par l’église actuelle. L’administration municipale, fidèle interprète des sentiments de vénération des habitants de cette commune pour les cendres de leurs aïeux, les a réunis dans cette tombe le 13 juin 1857 ».

Le cimetière possède un ossuaire contenant les restes des personnes inhumées dans l’église Saint-Lambert, qui furent transférés lors de la destruction de l’édifice en 1854. La dalle qui les recouvre indique « Sous cette pierre ont été religieusement déposés les restes des fidèles qui avaient été inhumés dans l’ancienne église de Saint-Lambert, bâtie en 1342, démolie en 1854 pour cause d’utilité publique et remplacée par l’église actuelle. L’administration municipale, fidèle interprète des sentiments de vénération des habitants de cette commune pour les cendres de leurs aïeux, les a réunis dans cette tombe le 13 juin 1857 ».

![]() Le cimetière possède un grand nombre de caveaux de congrégations religieuses. De la même manière, plusieurs personnalités ecclésiastiques souhaitèrent s’y faire inhumer alors qu’elles n’avaient aucun lien avec le lieu (l’évêque de Saint-Flour en 1808, de Quimper en 1818, d’Arles en 1825). Cette « vocation » religieuse est l’une des deux caractéristiques essentielles de ce cimetière.

Le cimetière possède un grand nombre de caveaux de congrégations religieuses. De la même manière, plusieurs personnalités ecclésiastiques souhaitèrent s’y faire inhumer alors qu’elles n’avaient aucun lien avec le lieu (l’évêque de Saint-Flour en 1808, de Quimper en 1818, d’Arles en 1825). Cette « vocation » religieuse est l’une des deux caractéristiques essentielles de ce cimetière.

![]() La seconde est la présence de plusieurs jeunes partisans de

La seconde est la présence de plusieurs jeunes partisans de

l’extrême droite royaliste française, membres des ligues et/ou proche des camelots du roi et de l’Action Française, morts généralement de manière violente : Outre Marius André, Pierre Juhel, Georges Calzant et Eugène Marsan (présentés plus bas), on citera Marius Plateau, tué en 1923, le trésorier de la ligue Ernest Berger (assassiné en 1925 : sa tombe est ornée d’un buste en bronze par Maxime Réal del Sarte), Marcel Langlois (tué dans une rixe l’opposant à de jeunes communistes),

l’extrême droite royaliste française, membres des ligues et/ou proche des camelots du roi et de l’Action Française, morts généralement de manière violente : Outre Marius André, Pierre Juhel, Georges Calzant et Eugène Marsan (présentés plus bas), on citera Marius Plateau, tué en 1923, le trésorier de la ligue Ernest Berger (assassiné en 1925 : sa tombe est ornée d’un buste en bronze par Maxime Réal del Sarte), Marcel Langlois (tué dans une rixe l’opposant à de jeunes communistes),

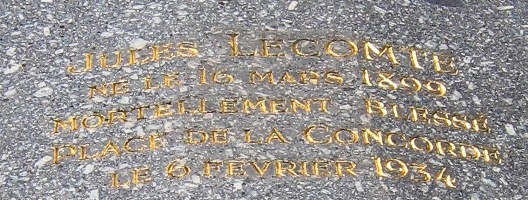

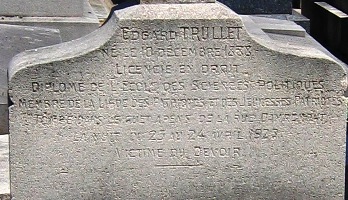

Jules Lecomte (ouvrier des usines Renault, il fut l’une des victimes du 6 février 1934), Tillet et Trullet (mort également dans une rixe rue Damrémont). Leurs funérailles furent l’objet, dans le contexte des années 20 où l’Action française avait une réelle audience, d’une

Jules Lecomte (ouvrier des usines Renault, il fut l’une des victimes du 6 février 1934), Tillet et Trullet (mort également dans une rixe rue Damrémont). Leurs funérailles furent l’objet, dans le contexte des années 20 où l’Action française avait une réelle audience, d’une

orchestration autour du thème du martyr afin d’asseoir leur présence et leur représentation. A dates régulières, le cimetière de Vaugirard redevient donc un lieu de rassemblement et de commémoration pour l’extrême droite.

orchestration autour du thème du martyr afin d’asseoir leur présence et leur représentation. A dates régulières, le cimetière de Vaugirard redevient donc un lieu de rassemblement et de commémoration pour l’extrême droite.

![]() Ce cimetière à pour particularité de posséder l’une des deux tombes connues dans les cimetières parisiens intra et extra-muros de l’un des survivants du Titanic : il s’agit de celle de Fernand Omont (1882-1948) ; l’autre étant celle de Ninette Aubart au cimetière Saint-Vincent de Montmartre.

Ce cimetière à pour particularité de posséder l’une des deux tombes connues dans les cimetières parisiens intra et extra-muros de l’un des survivants du Titanic : il s’agit de celle de Fernand Omont (1882-1948) ; l’autre étant celle de Ninette Aubart au cimetière Saint-Vincent de Montmartre.

![]() Les œuvres d’art :

Les œuvres d’art :

- La tombe du commandant Anthony Cottes (+1913), dont la tombe est ornée d’un médaillon en bronze par Denys Puech et d’une sculpture de Raymond Sudre.

- Un Bas-relief en bronze par Botinelly sur la tombe Luginbuhl.

- Un ange sur la tombe Fisch par Jean Joachim.

- Un bas-relief en pierre le représentant de profil sur la tombe du général Paul Echard.

- Le tombeau Attanni, orné de deux beaux médaillons et d’une statue en marbre.

- Une statue de femme en bronze sur la tombe Jacquin.

- Un médaillon en bronze sur la tombe de l’ingénieur Paul Lebas.

- Un buste sur la tombe de Ferdinand Monier.

- La tombe du commandant Anthony Cottes (+1913), dont la tombe est ornée d’un médaillon en bronze par Denys Puech et d’une sculpture de Raymond Sudre.

Célébrités : les incontournables…

![]() Hector BIANCIOTTI

Hector BIANCIOTTI![]() Paul DOUMER

Paul DOUMER![]() Jean LARTEGUY

Jean LARTEGUY

… mais aussi

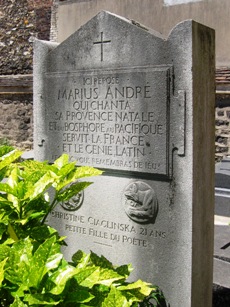

![]() Marius ANDRÉ (1868-1927) : écrivain, poète, journaliste et traducteur français. D’abord proche du Félibrige de Frédéric Mistral, il fut édité par Joseph Roumanille. Par la suite, il fut l’un des collaborateurs de L’Action française de Charles Maurras. Son épitaphe précise : « Ici repose Marius André qui chanta sa Provence natale et du Bosphore au Pacifique servit la France et le génie latin ».

Marius ANDRÉ (1868-1927) : écrivain, poète, journaliste et traducteur français. D’abord proche du Félibrige de Frédéric Mistral, il fut édité par Joseph Roumanille. Par la suite, il fut l’un des collaborateurs de L’Action française de Charles Maurras. Son épitaphe précise : « Ici repose Marius André qui chanta sa Provence natale et du Bosphore au Pacifique servit la France et le génie latin ».

![]() Louis AUBERT (1877-1968) : compositeur, membre de l’Académie des Beaux-Arts, il avait fréquenté la classe de composition de Fauré au Conservatoire. Excellent pianiste, il composa essentiellement pour la voix.

Louis AUBERT (1877-1968) : compositeur, membre de l’Académie des Beaux-Arts, il avait fréquenté la classe de composition de Fauré au Conservatoire. Excellent pianiste, il composa essentiellement pour la voix.

![]() Michel BAROIN (1930-1987) : haut fonctionnaire français, président de la GMF puis de la FNAC, il fut également grand maître du Grand Orient de France et maire de Nogent-sur-Seine. Il mourut dans un accident d’avion au Cameroun dans des circonstances mal élucidées. Ami proche de Jacques Chirac, il était le père de François Baroin, qui fut ministre à plusieurs reprises. La tombe est ornée d’une statue blanche de facture moderne de Pellan.

Michel BAROIN (1930-1987) : haut fonctionnaire français, président de la GMF puis de la FNAC, il fut également grand maître du Grand Orient de France et maire de Nogent-sur-Seine. Il mourut dans un accident d’avion au Cameroun dans des circonstances mal élucidées. Ami proche de Jacques Chirac, il était le père de François Baroin, qui fut ministre à plusieurs reprises. La tombe est ornée d’une statue blanche de facture moderne de Pellan.

![]() Le dramaturge Lucien BESNARD (1872-1955), qui fut également librettiste (l’Auberge du Cheval Blanc). Avec lui repose son gendre, l’architecte et décorateur Charles SANLAVILLE.

Le dramaturge Lucien BESNARD (1872-1955), qui fut également librettiste (l’Auberge du Cheval Blanc). Avec lui repose son gendre, l’architecte et décorateur Charles SANLAVILLE.

![]() Le peintre lorrain Albert BETTANNIER (1851-1932). Sa tombe est ornée d’un buste en bronze par Paul Capellaro.

Le peintre lorrain Albert BETTANNIER (1851-1932). Sa tombe est ornée d’un buste en bronze par Paul Capellaro.

![]() Marguerite BOURCET (1899-1938) : écrivaine catholique, elle fut

Marguerite BOURCET (1899-1938) : écrivaine catholique, elle fut

l’auteure de plusieurs romans, en particulier pour la jeunesse, ainsi que de plusieurs travaux sur la duchesse d’Alençon. Elle mourut prématurément d’un cancer. Avec elle reposent également son ami et collaboratrice, l’écrivaine Lucienne ELLA-BOUET DUFEIL (1905-1994).

l’auteure de plusieurs romans, en particulier pour la jeunesse, ainsi que de plusieurs travaux sur la duchesse d’Alençon. Elle mourut prématurément d’un cancer. Avec elle reposent également son ami et collaboratrice, l’écrivaine Lucienne ELLA-BOUET DUFEIL (1905-1994).

![]() Le sculpteur Jean-Baptiste BOYER (1783-1839), dont la stèle est ornée par un médaillon en marbre encadré par deux putti. La stèle de son beau-père, Antoine Fontange, lui est mitoyenne et est elle aussi ornée d’un médaillon.

Le sculpteur Jean-Baptiste BOYER (1783-1839), dont la stèle est ornée par un médaillon en marbre encadré par deux putti. La stèle de son beau-père, Antoine Fontange, lui est mitoyenne et est elle aussi ornée d’un médaillon.

![]() Georges CALZANT (1897-1962) : avocat, journaliste et militant royaliste français, il se réfugia avec Charles Maurras à Lyon sous l’Occupation. Lorsque le journal de l’Action française fut interdit à la Libération, il fonda Aspects de la France, un hebdomadaire ayant pour objectif de défendre l’orthodoxie maurrassienne et de renouer avec le projet monarchiste des membres fondateurs de l’Action française. Dans sa sépulture repose également Pierre Juhel.

Georges CALZANT (1897-1962) : avocat, journaliste et militant royaliste français, il se réfugia avec Charles Maurras à Lyon sous l’Occupation. Lorsque le journal de l’Action française fut interdit à la Libération, il fonda Aspects de la France, un hebdomadaire ayant pour objectif de défendre l’orthodoxie maurrassienne et de renouer avec le projet monarchiste des membres fondateurs de l’Action française. Dans sa sépulture repose également Pierre Juhel.

![]() La journaliste Clara CANDIANI-TRIAS (Claire Mille : 1902-1996), connue en particulier pour l’émission Les Français donnent aux Français qu’elle anima sur Paris Inter puis France Inter de 1947 à 1981. Elle était la fille de l’écrivain Pierre Mille et la filleule de Jacques Maritain. Son mari, José Maria Trias, était un des créateurs du Secours Catholique. Elle ne repose avec aucun de ces derniers.

La journaliste Clara CANDIANI-TRIAS (Claire Mille : 1902-1996), connue en particulier pour l’émission Les Français donnent aux Français qu’elle anima sur Paris Inter puis France Inter de 1947 à 1981. Elle était la fille de l’écrivain Pierre Mille et la filleule de Jacques Maritain. Son mari, José Maria Trias, était un des créateurs du Secours Catholique. Elle ne repose avec aucun de ces derniers.

![]() Le sculpteur Albert CHARTIER (1898-1992).

Le sculpteur Albert CHARTIER (1898-1992).

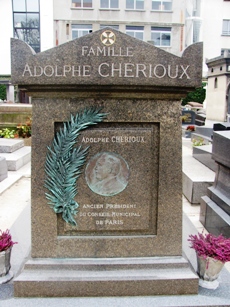

![]() Adolphe CHÉRIOUX (1857-1934) : ancien président du Conseil municipal de Paris, il multiplia les actions en faveur de l’instruction et de l’enfance (fondation de l’orphelinat départemental de Vitry-sur-Seine). Son nom fut donné à des voies ou des établissements dans le XVe arrondissement et dans certaines communes de banlieue, mais également comme nom annexe de la station de métro Vaugirard. Sa tombe est ornée d’un médaillon en bronze par Charles Pillet.

Adolphe CHÉRIOUX (1857-1934) : ancien président du Conseil municipal de Paris, il multiplia les actions en faveur de l’instruction et de l’enfance (fondation de l’orphelinat départemental de Vitry-sur-Seine). Son nom fut donné à des voies ou des établissements dans le XVe arrondissement et dans certaines communes de banlieue, mais également comme nom annexe de la station de métro Vaugirard. Sa tombe est ornée d’un médaillon en bronze par Charles Pillet.

![]() La peintre Adeline CHÉRON (1863-1916).

La peintre Adeline CHÉRON (1863-1916).

![]() Le chanoine Antoine CORNETTE (1860-1936) : vicaire à

Le chanoine Antoine CORNETTE (1860-1936) : vicaire à

Saint-Honoré d’Eylau, il fut l’un des fondateurs des scouts de France à l’imitation des scouts de Baden Powell, d’obédience protestante. Contrairement à ce qu’on lit souvent, on ne peut lui accorder seul la paternité du mouvement. C’est pour faciliter l’acceptation du scoutisme par la hiérarchie ecclésiastique qu’il en fut déclaré le fondateur officiel. Sur sa tombe figure la grande croix des scouts de France.

Saint-Honoré d’Eylau, il fut l’un des fondateurs des scouts de France à l’imitation des scouts de Baden Powell, d’obédience protestante. Contrairement à ce qu’on lit souvent, on ne peut lui accorder seul la paternité du mouvement. C’est pour faciliter l’acceptation du scoutisme par la hiérarchie ecclésiastique qu’il en fut déclaré le fondateur officiel. Sur sa tombe figure la grande croix des scouts de France.

![]() La peintre Marguerite CRISSEY (Marguerite Guepet : 1873-1945).

La peintre Marguerite CRISSEY (Marguerite Guepet : 1873-1945).

![]() L’helléniste Marie Alphonse DAIN (1896-1964) : enseignant en philologie et en paléographie à l’École pratique des hautes études, directeur du catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale, il fut membre de l’Académie des inscriptions et belles-Lettres.

L’helléniste Marie Alphonse DAIN (1896-1964) : enseignant en philologie et en paléographie à l’École pratique des hautes études, directeur du catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale, il fut membre de l’Académie des inscriptions et belles-Lettres.

![]() L’architecte Aristide DANIEL (1876-1938).

L’architecte Aristide DANIEL (1876-1938).

![]() Le cardinal Jean DANIÉLOU (1905-1974) : ordonné prêtre

Le cardinal Jean DANIÉLOU (1905-1974) : ordonné prêtre

en 1938, il fonda la collection « Sources chrétiennes » en collaboration avec Henri de Lubac, inaugurant ainsi le renouveau de la patristique catholique. À la demande du pape Jean XXIII, il participa comme expert au concile Vatican II. Créé cardinal par le pape Paul VI, il fut élu à l’Académie française en 1972. Sa mort subite suscita beaucoup de commentaires : on trouva en effet son corps chez une prostituée parisienne. L’Église catholique expliqua alors que le cardinal visitait fréquemment les malades et les prostituées ! Il repose dans le même caveau qu’Henri de Lubac.

en 1938, il fonda la collection « Sources chrétiennes » en collaboration avec Henri de Lubac, inaugurant ainsi le renouveau de la patristique catholique. À la demande du pape Jean XXIII, il participa comme expert au concile Vatican II. Créé cardinal par le pape Paul VI, il fut élu à l’Académie française en 1972. Sa mort subite suscita beaucoup de commentaires : on trouva en effet son corps chez une prostituée parisienne. L’Église catholique expliqua alors que le cardinal visitait fréquemment les malades et les prostituées ! Il repose dans le même caveau qu’Henri de Lubac.

![]() Le général Edouard DAMESME (1807-1848), qui prit le commandement de la garde mobile durant les journées de juin 1848 et fut blessé lors de l’attaque du Panthéon. Il mourut des suites de son amputation.

Le général Edouard DAMESME (1807-1848), qui prit le commandement de la garde mobile durant les journées de juin 1848 et fut blessé lors de l’attaque du Panthéon. Il mourut des suites de son amputation.

![]() Louise DESREZ (1858-1923), qui fonda, pour combler un manque dans l’éducation des jeunes filles, l’école normale catholique au 90 rue de Rennes, dans le but d’assurer la formation d’institutrices chrétiennes. Cet établissement s’ouvrit peu à peu à des classes primaireset son développement sans cesse croissant l’obligea à envisager son agrandissement. C’est ainsi que l’Ecole Normale élit domicile au 159 rue de Sèvres.

Louise DESREZ (1858-1923), qui fonda, pour combler un manque dans l’éducation des jeunes filles, l’école normale catholique au 90 rue de Rennes, dans le but d’assurer la formation d’institutrices chrétiennes. Cet établissement s’ouvrit peu à peu à des classes primaireset son développement sans cesse croissant l’obligea à envisager son agrandissement. C’est ainsi que l’Ecole Normale élit domicile au 159 rue de Sèvres.

![]() La relieuse d’art Hélène DUMAS ’1896-1995), qui travailla en collaboration avec Germaine de Coster, qui repose sous un beau tombeau d’inspiration Art-nouveau réalisé par Eugène Vallin, cousin de la famille.

La relieuse d’art Hélène DUMAS ’1896-1995), qui travailla en collaboration avec Germaine de Coster, qui repose sous un beau tombeau d’inspiration Art-nouveau réalisé par Eugène Vallin, cousin de la famille.

![]() Jacques FRIEDMANN (1932-2009) : Haut fonctionnaire et grand patron, il

Jacques FRIEDMANN (1932-2009) : Haut fonctionnaire et grand patron, il

occupa plusieurs postes de responsabilité dans l’administration. Il fut notamment membre des cabinets de Valéry Giscard d’Estaing en 1964, de Chirac en 1969 et de Pierre Messmer en 1972. Il a vainement tenté de rapprocher Jacques Chirac et Édouard Balladur pour la présidentielle de 1995.

occupa plusieurs postes de responsabilité dans l’administration. Il fut notamment membre des cabinets de Valéry Giscard d’Estaing en 1964, de Chirac en 1969 et de Pierre Messmer en 1972. Il a vainement tenté de rapprocher Jacques Chirac et Édouard Balladur pour la présidentielle de 1995.

![]() Henri GIRAUD (1880-1942) : directeur, à la préfecture de la Seine, de la coordination entre les ministères des Travaux publics, de l’Armement et de la Défense nationale, il devint secrétaire général à l’Équipement nationale à partir de 1941 dans le Gouvernement Darlan. Sa tombe est ornée d’un bas-relief en bronze.

Henri GIRAUD (1880-1942) : directeur, à la préfecture de la Seine, de la coordination entre les ministères des Travaux publics, de l’Armement et de la Défense nationale, il devint secrétaire général à l’Équipement nationale à partir de 1941 dans le Gouvernement Darlan. Sa tombe est ornée d’un bas-relief en bronze.

![]() Jean GOSSET (1907-1977) : professeur de Clinique chirurgicale à l’Hôpital Saint-Antoine, il était membre des Académies de médecine et de chirurgie.

Jean GOSSET (1907-1977) : professeur de Clinique chirurgicale à l’Hôpital Saint-Antoine, il était membre des Académies de médecine et de chirurgie.

![]() Le poète et chansonnier Edouard GRESSIN (1846-1901), auteur de chansons romantiques bien fanées aujourd’hui. Sa tombe semblait orné d’un médaillon qui a disparu.

Le poète et chansonnier Edouard GRESSIN (1846-1901), auteur de chansons romantiques bien fanées aujourd’hui. Sa tombe semblait orné d’un médaillon qui a disparu.

![]() l’abbé Nicolas GROULT D’ARCY (1763-1843) : bénédictin, principal du collège d’Autun, professeur à la Sorbonne et directeur de la Maison d’éducation de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis ; il fut un bienfaiteur de la commune en faisant don d’une partie de sa propriété pour l’ouverture d’une rue qui porte son nom dans l’arrondissement ainsi que de la seconde église Saint-Lambert.

l’abbé Nicolas GROULT D’ARCY (1763-1843) : bénédictin, principal du collège d’Autun, professeur à la Sorbonne et directeur de la Maison d’éducation de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis ; il fut un bienfaiteur de la commune en faisant don d’une partie de sa propriété pour l’ouverture d’une rue qui porte son nom dans l’arrondissement ainsi que de la seconde église Saint-Lambert.

![]() Le sculpteur, peintre et céramiste Anatole GUILLOT (1865-1911).

Le sculpteur, peintre et céramiste Anatole GUILLOT (1865-1911).

![]() Pierre JUHEL (1910-1980) : ancien camelot du roi, ce journaliste et militant royaliste français fut l’un des membres fondateurs du mouvement Restauration nationale. Cette organisation qui succéda à l’Action française de Charles Maurras se définit comme le « Centre de propagande royaliste de l’Action française ». Il repose dans le même caveau que Georges Calzan.

Pierre JUHEL (1910-1980) : ancien camelot du roi, ce journaliste et militant royaliste français fut l’un des membres fondateurs du mouvement Restauration nationale. Cette organisation qui succéda à l’Action française de Charles Maurras se définit comme le « Centre de propagande royaliste de l’Action française ». Il repose dans le même caveau que Georges Calzan.

![]() La styliste Emmanuelle KHAHN (Renée Meziere : 1937-2017), fondatrice d’une entreprise portant son nom. Elle connut notamment le succès en créant des lunettes dans les années 1970. Elle fut surnommée « la Mary Quant française » (21ème division).

La styliste Emmanuelle KHAHN (Renée Meziere : 1937-2017), fondatrice d’une entreprise portant son nom. Elle connut notamment le succès en créant des lunettes dans les années 1970. Elle fut surnommée « la Mary Quant française » (21ème division).

![]() Le comte Florian de KERGORLAY (1769-1856) : Pair de France ultra royaliste, il fut député de l’Oise de 1815 à 1816, puis de 1920 à 1923. Il participa aux conspirations fomentées autour de la duchesse de Berry.

Le comte Florian de KERGORLAY (1769-1856) : Pair de France ultra royaliste, il fut député de l’Oise de 1815 à 1816, puis de 1920 à 1923. Il participa aux conspirations fomentées autour de la duchesse de Berry.

![]() Marius-Ary LEBLOND : sous ce nom de plume se dissimulent deux écrivains : Georges ATHÉNAS (1877-1953), historien, critique d’art

Marius-Ary LEBLOND : sous ce nom de plume se dissimulent deux écrivains : Georges ATHÉNAS (1877-1953), historien, critique d’art

et journaliste français, cousin du poète réunionais Léon Dierx, et son cousin Aimé MERLOT (Alexandre Merlot : 1880-1958), qui fut également conservateur du musée de la France outre-mer. Leur œuvre considérable, qui s’étale sur près de cinquante ans, touche à la fois au roman, au récit de voyage, à la critique littéraire, et fut couronnée de récompenses prestigieuses, en particulier le Goncourt pour En France en 1909. Ils théorisèrent le roman colonial, qu’ils opposèrent à l’exotisme de Pierre Loti dans leur manifeste écrit en 1926, Après l’exotisme de Loti, le roman colonial. Par le roman colonial, ils voulurent intéresser le public français à l’intimité des races présentes dans les colonies, à travers l’épanouissement de leur singularité culturelle. Paralèllement à l’écriture, Georges Athénas fut secrétaire du général Gallieni. Ils furent en outre les créateurs du musée colonial Léon Dierx à Saint-Denis de la Réunion. Il reposent ensemble dans tombe de la 2ème division, mais celle-ci ne mentionne pas leur identité ! [1]

et journaliste français, cousin du poète réunionais Léon Dierx, et son cousin Aimé MERLOT (Alexandre Merlot : 1880-1958), qui fut également conservateur du musée de la France outre-mer. Leur œuvre considérable, qui s’étale sur près de cinquante ans, touche à la fois au roman, au récit de voyage, à la critique littéraire, et fut couronnée de récompenses prestigieuses, en particulier le Goncourt pour En France en 1909. Ils théorisèrent le roman colonial, qu’ils opposèrent à l’exotisme de Pierre Loti dans leur manifeste écrit en 1926, Après l’exotisme de Loti, le roman colonial. Par le roman colonial, ils voulurent intéresser le public français à l’intimité des races présentes dans les colonies, à travers l’épanouissement de leur singularité culturelle. Paralèllement à l’écriture, Georges Athénas fut secrétaire du général Gallieni. Ils furent en outre les créateurs du musée colonial Léon Dierx à Saint-Denis de la Réunion. Il reposent ensemble dans tombe de la 2ème division, mais celle-ci ne mentionne pas leur identité ! [1]

![]() L’architecte Adrien Jean-Joseph LENFANT (1852-1908). Dans le même caveau repose son frère, l’évêque de Digne de 1915 à 1917 Léon Adolphe LENFANT (1858-1917 : hormis son cœur, conservé dans la cathédrale Saint-Jérôme de Digne).

L’architecte Adrien Jean-Joseph LENFANT (1852-1908). Dans le même caveau repose son frère, l’évêque de Digne de 1915 à 1917 Léon Adolphe LENFANT (1858-1917 : hormis son cœur, conservé dans la cathédrale Saint-Jérôme de Digne).

![]() Le peintre Léon LOIRE (1822-1898), dont la tombe est ornée d’une palette.

Le peintre Léon LOIRE (1822-1898), dont la tombe est ornée d’une palette.

![]() Le cardinal Henri de LUBAC (1896-1991) : théologien

Le cardinal Henri de LUBAC (1896-1991) : théologien

jésuite, il enseigna à partir de 1929 à la faculté de théologie de l’Institut catholique. Pendant l’Occupation, rejoignant l’abbé Couturier, Mounier et l’équipe d’Esprit, il adopta au nom de sa foi une courageuse attitude de résistance intellectuelle et spirituelle. Après la Libération, il développa une grande activité théologique qui déboucha sur plusieurs publications de tout premier ordre, dont Surnaturel (1946). Ce dernier ouvrage attira sur lui des suspicions de « modernisme » qui aboutirent - après la parution en 1950 de l’encyclique Humani Generis fustigeant la « théologie nouvelle » - à son retrait pour dix ans de l’enseignement théologique. Ce n’est qu’en 1958 qu’il fut autorisé à reprendre ses cours. Il fut nommé par Jean XXIII expert du concile de Vatican II et redevint alors un théologien écouté et respecté, ce qui aboutit en 1983 à sa nomination au cardinalat par Jean-Paul II. Il est inhumé dans la même sépulture que le cardinal Daniélou.

jésuite, il enseigna à partir de 1929 à la faculté de théologie de l’Institut catholique. Pendant l’Occupation, rejoignant l’abbé Couturier, Mounier et l’équipe d’Esprit, il adopta au nom de sa foi une courageuse attitude de résistance intellectuelle et spirituelle. Après la Libération, il développa une grande activité théologique qui déboucha sur plusieurs publications de tout premier ordre, dont Surnaturel (1946). Ce dernier ouvrage attira sur lui des suspicions de « modernisme » qui aboutirent - après la parution en 1950 de l’encyclique Humani Generis fustigeant la « théologie nouvelle » - à son retrait pour dix ans de l’enseignement théologique. Ce n’est qu’en 1958 qu’il fut autorisé à reprendre ses cours. Il fut nommé par Jean XXIII expert du concile de Vatican II et redevint alors un théologien écouté et respecté, ce qui aboutit en 1983 à sa nomination au cardinalat par Jean-Paul II. Il est inhumé dans la même sépulture que le cardinal Daniélou.

![]() Léon LYON-CAHEN (1877-1967) : magistrat, il fut le Premier Président honoraire de la Cour de cassation et le président du MRAP de 1953 à 1962. Il fut au sein de cette association l’initiateur des propositions de loi qui aboutirent en 1972 à la loi Pleven réprimant le racisme. Sa tombe de famille signale l’existence de son fils, François LYON-CAHEN (1905-1944), avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui mourut en déportation à Auschwitz.

Léon LYON-CAHEN (1877-1967) : magistrat, il fut le Premier Président honoraire de la Cour de cassation et le président du MRAP de 1953 à 1962. Il fut au sein de cette association l’initiateur des propositions de loi qui aboutirent en 1972 à la loi Pleven réprimant le racisme. Sa tombe de famille signale l’existence de son fils, François LYON-CAHEN (1905-1944), avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui mourut en déportation à Auschwitz.

![]() Jacques MARETTE (1922-1984) : Sénateur UNR de Paris

Jacques MARETTE (1922-1984) : Sénateur UNR de Paris

de 1959 à 1962, il fut élu député de Paris en 1962 et siégea à l’Assemblée nationale jusqu’à sa mort. Il fut, de 1962 à 1967, ministre des Postes et des télécommunications dans le gouvernement Pompidou. Frère de la psychanalyste Françoise Dolto et oncle du chanteur Carlos, c’est sa soeur qui rédigea la première réponse type des Postes aux lettres au père Noël reçues, une de ses initiatives lors de sa première année comme ministre des Postes.

de 1959 à 1962, il fut élu député de Paris en 1962 et siégea à l’Assemblée nationale jusqu’à sa mort. Il fut, de 1962 à 1967, ministre des Postes et des télécommunications dans le gouvernement Pompidou. Frère de la psychanalyste Françoise Dolto et oncle du chanteur Carlos, c’est sa soeur qui rédigea la première réponse type des Postes aux lettres au père Noël reçues, une de ses initiatives lors de sa première année comme ministre des Postes.

![]() Eugène MARSAN (1882-1936) : écrivain, journaliste et

Eugène MARSAN (1882-1936) : écrivain, journaliste et

critique littéraire, il devint vite un familier des milieux littéraires qui se constituaient en réaction au Symbolisme et au Naturalisme, autour de Jean Moréas, de Maurice Barrès et de Charles Maurras. Auteur mondain, nostalgique et réactionnaire, il tint pendant plusieurs années la critique littéraire de L’Action française, sous le pseudonyme d’Orion.

critique littéraire, il devint vite un familier des milieux littéraires qui se constituaient en réaction au Symbolisme et au Naturalisme, autour de Jean Moréas, de Maurice Barrès et de Charles Maurras. Auteur mondain, nostalgique et réactionnaire, il tint pendant plusieurs années la critique littéraire de L’Action française, sous le pseudonyme d’Orion.

![]() Marie MATHIEU (1864-1904), de l’Opéra.

Marie MATHIEU (1864-1904), de l’Opéra.

![]() Henri MOUTON (1869-1935) : biologiste à l’Institut Pasteur, il fut maître de conférence à la Faculté des sciences de Paris puis professeur sans chaire de physique-chimie à partir de 1927. Il collabora avec Aimé Cotton pour la mise en évidence de l’effet Cotton-Mouton (biréfringence).

Henri MOUTON (1869-1935) : biologiste à l’Institut Pasteur, il fut maître de conférence à la Faculté des sciences de Paris puis professeur sans chaire de physique-chimie à partir de 1927. Il collabora avec Aimé Cotton pour la mise en évidence de l’effet Cotton-Mouton (biréfringence).

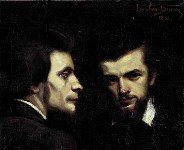

![]() Le peintre et caricaturiste Henry OULEVAY (1834-1915). Il fut peint par Carolus-Duran sur un double portrait où il figure (à gauche) aux côtés de Fantin-Latour.

Le peintre et caricaturiste Henry OULEVAY (1834-1915). Il fut peint par Carolus-Duran sur un double portrait où il figure (à gauche) aux côtés de Fantin-Latour.

![]() Henri POTTEVIN (1865-1928) : médecin et biologiste à l’Institut Pasteur, il

Henri POTTEVIN (1865-1928) : médecin et biologiste à l’Institut Pasteur, il

se lança en politique à l’occasion de l’Affaire Dreyfus qu’il défendit. Maire de Castelsarrasin, député du Tarn-et-Garonne de 1914 à 1919, puis sénateur de 1920 à 1926, il resta fidèle au groupe de la Gauche démocratique, radicale et radicale-socialiste.

se lança en politique à l’occasion de l’Affaire Dreyfus qu’il défendit. Maire de Castelsarrasin, député du Tarn-et-Garonne de 1914 à 1919, puis sénateur de 1920 à 1926, il resta fidèle au groupe de la Gauche démocratique, radicale et radicale-socialiste.

![]() Emile REYNAUD (1844-1918) : photographe et

Emile REYNAUD (1844-1918) : photographe et

dessinateur, il fut l’inventeur du praxinoscope puis il mit au point en 1888 son théâtre optique, avec lequel il proposa au public du musée Grévin de véritables petits dessins animés, alors appelés pantomimes lumineuses. Avec lui naquit donc le dessin animé, qui connut un grand succès dès le début. L’arrivée des frères Lumière mit un terme à son succès, et une bonne partie de son œuvre fut malheureusement détruite. Victime d’une congestion pulmonaire, il entra à l’hospice des incurables d’Ivry où il mourut. Il fut enterré dans une fosse commune à Ivry et et ne possède donc pas de tombe. Souhaitant qu’il y ait un lieu à sa mémoire où l’on puisse se recueillir, la famille et l’association des Amis d’Emile Reynaud ont fait réaliser une plaque commémorative qui se trouve dans ce cimetière, sur la tombe de sa femme et de son second fils, André Reynaud ( [2]).

dessinateur, il fut l’inventeur du praxinoscope puis il mit au point en 1888 son théâtre optique, avec lequel il proposa au public du musée Grévin de véritables petits dessins animés, alors appelés pantomimes lumineuses. Avec lui naquit donc le dessin animé, qui connut un grand succès dès le début. L’arrivée des frères Lumière mit un terme à son succès, et une bonne partie de son œuvre fut malheureusement détruite. Victime d’une congestion pulmonaire, il entra à l’hospice des incurables d’Ivry où il mourut. Il fut enterré dans une fosse commune à Ivry et et ne possède donc pas de tombe. Souhaitant qu’il y ait un lieu à sa mémoire où l’on puisse se recueillir, la famille et l’association des Amis d’Emile Reynaud ont fait réaliser une plaque commémorative qui se trouve dans ce cimetière, sur la tombe de sa femme et de son second fils, André Reynaud ( [2]).

![]() Jocelyn ROBERT (1867-1956), qui fut gouverneur de la Guadeloupe en 1924.

Jocelyn ROBERT (1867-1956), qui fut gouverneur de la Guadeloupe en 1924.

![]() Pierre SAKA (Pierre Sakalakis : 1921-2010) : après avoir débuté

Pierre SAKA (Pierre Sakalakis : 1921-2010) : après avoir débuté

sa carrière en animant diverses émissions radiophoniques, notamment à Paris Inter et Radio Luxembourg, il se mit au début des années cinquante à écrire des chansons. Si aucun « tube » ne s’impose de ses multiples compositions, il écrivit pour une foule de vedettes de diverses générations, de Andrex ou des Soeurs Etienne à Dany ou France Gall, en passant par Dalida, Annie Cordy ou Richard Anthony. En 1972, il fut l’un des créateurs de L’oreille en coin sur France Inter, et signa plus de 3000 parodies dans le cadre de cette émission radiophonique. Il fut également l’auteur de plusieurs ouvrages sur la chanson française.

sa carrière en animant diverses émissions radiophoniques, notamment à Paris Inter et Radio Luxembourg, il se mit au début des années cinquante à écrire des chansons. Si aucun « tube » ne s’impose de ses multiples compositions, il écrivit pour une foule de vedettes de diverses générations, de Andrex ou des Soeurs Etienne à Dany ou France Gall, en passant par Dalida, Annie Cordy ou Richard Anthony. En 1972, il fut l’un des créateurs de L’oreille en coin sur France Inter, et signa plus de 3000 parodies dans le cadre de cette émission radiophonique. Il fut également l’auteur de plusieurs ouvrages sur la chanson française.

![]() Jules SCAMARONI (1890-1938) : préfet de la Lozère en 1929, des Ardennes en 1930, du Morbihan de 1933 à 1936 puis du Loiret de 1936 à sa mort, il était le père du Compagnon de la Libération Fred Scamaroni.

Jules SCAMARONI (1890-1938) : préfet de la Lozère en 1929, des Ardennes en 1930, du Morbihan de 1933 à 1936 puis du Loiret de 1936 à sa mort, il était le père du Compagnon de la Libération Fred Scamaroni.

![]() Jean Blaise Auguste THIBOUMÉRY (1799-1870), qui fut le dernier maire de Vaugirard entre 1848 et l’annexion de 1860.

Jean Blaise Auguste THIBOUMÉRY (1799-1870), qui fut le dernier maire de Vaugirard entre 1848 et l’annexion de 1860.

![]() Le capitaine de vaisseau Auguste THOMAZI (1873-1959), auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de la marine.

Le capitaine de vaisseau Auguste THOMAZI (1873-1959), auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de la marine.

![]() Le chansonnier Christian VEBEL (Christian Schewaebel :

Le chansonnier Christian VEBEL (Christian Schewaebel :

1911-2002), qui fut l’un des portes-parole de la nostalgie des pieds-noirs, et qui se produisit aux Trois baudets et aux Deux-Ânes. Il repose dans le caveau de son père, l’homme de lettres Joseph SCHEWAEBEL (1882-1918).

1911-2002), qui fut l’un des portes-parole de la nostalgie des pieds-noirs, et qui se produisit aux Trois baudets et aux Deux-Ânes. Il repose dans le caveau de son père, l’homme de lettres Joseph SCHEWAEBEL (1882-1918).

![]() Adolphe VINCENT (1896-1978) : avocat et un homme politique français, il fut

Adolphe VINCENT (1896-1978) : avocat et un homme politique français, il fut

député du Pas-de-Calais de 1936 à 1940. Quoique de Gauche, il fut un opposant au Front populaire.

député du Pas-de-Calais de 1936 à 1940. Quoique de Gauche, il fut un opposant au Front populaire.

Merci à Dominique Jeantet pour toutes les précisions concernant Marius-Ary LEBLOND.

[1] Complément d’information par Dominique Jeantet : Leur tombe est une ancienne concession, reprise, d’où le nom de « famille Vincent » qui figure desus et qui n’a rien à voir avec eux. Et sur un côté de cette tombe, figure une petite plaque de cuivre d’un certain Louis Athénas décédé en 1983, avec un symbole d’écrivain... après vérification dans les registres il se trouve qu’absolument aucun Louis Athénas n’est enterré ici et après vérification sur internet il n’y a aucun écrivain du nom de Louis Athénas... un mystère quant à cette petite plaque !

[2] je joins à cet article la réponse apportée par son arrière-petite-fille à mes questions concernant la sépulture d’Emile Reynaud :

Bonjour,

Je fais suite à votre message concernant la tombe d’Émile Reynaud. Effectivement, Émile Reynaud est décédé à l’Hospice d’Ivry-sur-Seine pendant la guerre de 1914-18, ses deux fils étaient à la guerre et il a été enterré dans une fosse commune à Ivry, donc il n’a pas de tombe. Souhaitant qu’il y ait un lieu à sa mémoire où l’on puisse se recueillir, la famille et l’association ont fait réaliser la plaque commémorative dont vous parlez, qui se trouve au cimetière Vaugirard sur la tombe de sa femme et de son second fils, mon grand-père André Reynaud.

Espérant avoir répondu à votre attente,

Cordialement,

Sylvie Saerens

Arrière-petite-fille d’Émile Reynaud

Commentaires